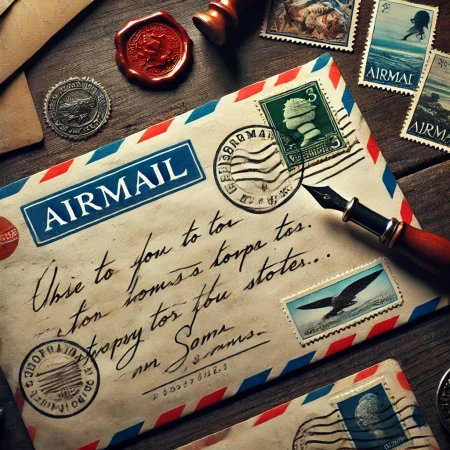

手紙やハガキを送ると、切手の上に押される「消印」。

でも、この消印って何を意味しているのか、どこの郵便局で押されるのか気になったことはありませんか?

「この郵便物、いつ投函されたんだろう?」「どこの郵便局を通ったんだろう?」と疑問に思う人も多いはず。

この記事では、消印の見方や仕組みをわかりやすく解説します。

郵便物の消印の見方とは?

郵便物の消印には上から順に、消印が押された郵便局、年、月日、時間帯が記載されています。

ここでは、消印に記載されている情報の見方を詳しく説明します。

・年

消印の一番上には「年」が記載されています。

日本の郵便では、和暦(元号)を用いるため、例えば「3」と書かれていれば「令和3年」を指します。

・月日

年の下には、その郵便物が受け付けられた「月日」が書かれています。

これは「11.15」のように、点(.)で区切られた形になっています。

例:「311.15」とあれば、令和3年11月15日に消印が押されたことを意味します。

・時間帯

消印の最下部には「時間帯」が記載されており、「12-18」のようにハイフン(-)で区切られた数字で表されます。

これは郵便物がどの時間帯に集められたのかを示すもので、例えば「12-18」ならば昼12時から夕方6時までに回収されたということになります。

6時間表記となっているので「0-6,6-12,12-18,18-24」のいずれかになります。

どこの郵便局で消印は押される?

郵便物の消印には、どの郵便局で押されたのかが記載されています。

では、その消印がどこの郵便局のものになるのかは、郵便物の出し方によって異なります。

ポストに投函した場合

郵便ポストに投函した場合、消印はそのポストを回収する郵便局(集配担当の郵便局)のものになります。

例えば、自宅近くのポストに投函した場合、その地域を管轄する郵便局で集荷され、そこで消印が押されます。

【具体例】

- 東京都渋谷区のポストに投函→渋谷郵便局の消印が押される

- 大阪市中央区のポストに投函→大阪中央郵便局の消印が押される

集配のタイミングによっては、回収後に別の郵便局で処理されることもありますが、基本的には最初に集められた郵便局の消印が押されることが多いです。

郵便局の窓口で差し出した場合

郵便局の窓口で直接差し出した場合は、その郵便局の名前が消印に記載されます。

ポスト投函とは異なり、自分でどの郵便局を利用するか選べるため、特定の郵便局の消印を押してほしい場合は希望の郵便局で窓口から差し出す方法が確実です。

【具体例】

- 新宿郵便局の窓口で手紙を出した→新宿郵便局の消印

- 札幌中央郵便局で差し出した→札幌中央郵便局の消印

特に記念切手を使う場合や、特定の郵便局の消印を残したい場合は、窓口での差し出しがおすすめです。

ポスト投函より確実に希望の消印を得られるため、コレクターや記念郵便を送る人にも人気の方法です。

郵便物の消印の見方とは?どこの郵便局で押される?のまとめ

消印には、郵便物を受け付けた郵便局名、年、月日、時間帯が記載されます。

- 年:和暦(例:令和3年→3)で表示

- 月日:「11.15」のように点(.)で区切って記載

- 時間帯:「12-18」のようにハイフン(-)で表示

消印が押される郵便局は、ポスト投函なら集配担当の郵便局、窓口差し出しならその郵便局となります。

特定の消印がほしい場合は、郵便局窓口で差し出すのが確実です。